個人事業主として本格的に仕事をしようとしている方で、子どもが保育園に入園できるかどうか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、個人事業主でも子どもを保育園に預けることができるのか解説したいと思います。

個人事業主として開業届を出せば保育園は利用可能?

個人事業主とは?

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を行っている人のことを指します。税務署に「開業届」を提出して事業の開始を申請すれば、個人事業主として独立したことになります。

フリーランスも個人事業主と同様、企業や団体などと雇用関係がなく、独立して仕事を請け負う人のことです。フリーランスは、単なる働き方を意味します。個人事業主は、税務上の区分としての呼び方になり、税務署に開業届を出して個人事業を営む人を意味します。

なお、収入が少なくても個人事業主として開業届を出すべきかどうか悩む場合もあるかもしれませんが、開業届の提出に、事業から生じる収入の有無や所得額は条件になっていません。個人事業主として事業を開始する意思がある場合はすみやかに提出しましょう。

なお、個人事業主のネットショップ開業については、「個人でネットショップを開業するには?必要な許可、届出、おすすめネットショップ作成サービス、運営ポイントをご紹介」の記事に詳しくまとめていますので、こちらもチェックしてみてください。

開業届とは?

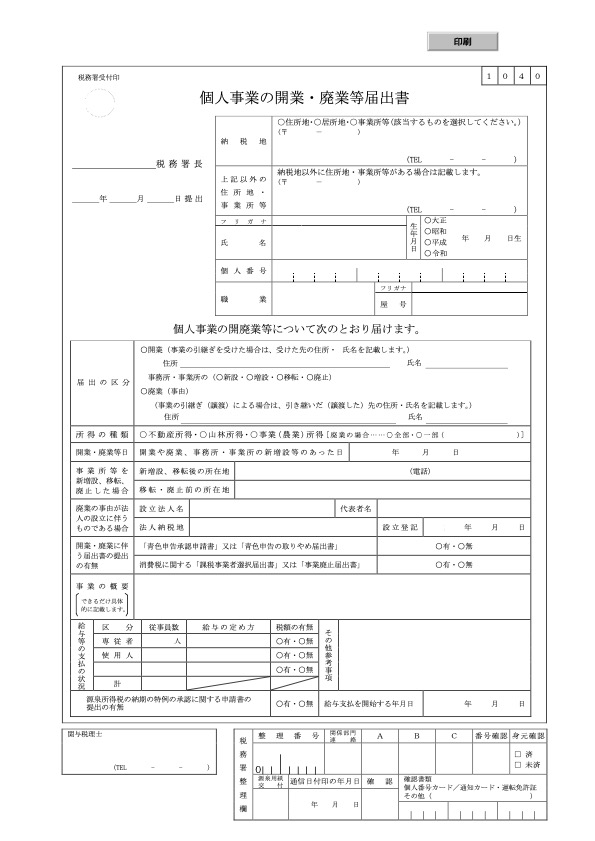

開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告するための書類で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

個人事業の「開業届」は2種類あります。税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、都道府県税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」です。

一般的には、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」のことを開業届といいます。なお「個人事業税の事業開始等申告書」は、提出しなくても罰則はありません。

このため税務署に開業届を提出しても、「事業開始等申告書」は提出しない人も少なくありません。しかし、適切な課税に影響する場合があるためなるべく提出するのがいいでしょう。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

参考:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2025年7月時点)

保育園利用は可能だが必ず入れるわけではない

個人事業主で育児中の方の中には「個人事業主だから保育園は無理かな」と思っている方もいらっしゃるかと思いますが、結論、個人事業主でも保育園利用は可能です。

しかし、とくに自宅で仕事をしている個人事業主は、一般的な会社員に比べ、就業日数や勤務時間が明確でないことで、保育園の入園が不利になるのではないかと不安になるかもしれません。

実際、個人事業主の場合、保育園の入園は自治体によって対応が異なります。ゆえに、自治体によっては不利にならない場合がありますし、基本指数や調整指数によって一般的な会社員に比べ低くなる場合もあります。

たとえば、月20日以上日中8時間以上の就労を常態の場合は30点、月16日以上20日未満日中6時間以上8時間未満の就労を常態の場合は26点といったように、日数と時間によって細かく点数がつけられています。したがって、個人事業主やフリーランスでも、月20日以上日中8時間以上の就労を常態していて、それが証明できれば不利にはならないというわけです。

保育園利用に必要な書類

ここからは、保育園利用に必要な書類についてご紹介します。こちらも自治体によって変わってきますので、詳細は自治体のHPなどをご確認ください。

保育園利用に必要な書類は、一般的に下記の3点です。

- 勤務に関する書類

- 収入に関する書類

- 開業していることを証明する書類

勤務に関する書類

会社勤めをしている場合は、就労証明書(在職証明書、就労証明書、就業証明書、雇用証明書、勤務証明書などと呼ばれることもあります)を会社で作成してもらえるのですが、個人事業主やフリーランスの場合「就労状況申告書」を自分で作成します。

自治体によっては、就労証明書と就労状況申告書を兼ねていたりする場合もあるので確認しましょう。

収入に関する書類

直近の確定申告書控え、源泉徴収票の写し、青色決算書・白色収支内訳書の控え、帳簿の写しなどです。

開業したばかりで収入が安定していない個人事業主は、クライアントとの発注書や請求書などが必要になる場合もあります。仕事に関する書類やメールはきちんとまとめておくと安心です。

開業していることを証明する書類

開業届のコピーが必要です。個人事業主の場合は、開業届を基本的には出していると考えられ、そのコピーを提出すれば問題ありません。

ネットショップの開業・運営を仕事にする場合、ネットショップのサイトをプリントアウトして提出することはできます。しかし、たとえばライターやデザイナーであれば、ポートフォリオやクライアントとのやり取りなどを提出できず、成果物が見えにくいかもしれません。

したがって、ネットショップの開業・運営をする個人事業主は、開業届を出してその証明となる書類を手に入れておくことをおすすめします。

その他必要に応じて用意しておくとよいもの

住居とは別に仕事場を構えている個人事業主は、賃貸契約書のコピー、業務委託先で仕事をする個人事業主は業務委託契約書のコピーも一緒に提出するとよいでしょう。「居宅外労働」とみなされ、点数が上がるかもしれません。

指定の書類がそろわない場合、どうしたらいい?

開業したばかりで確定申告書がない、または収入が安定していないなど、指定された書類がそろわない個人事業主もいるのではないでしょうか。そのようなときは、自治体の担当窓口に相談しましょう。

自治体では、代替書類の提出や状況に応じた対応が可能です。たとえば、開業届を出したばかりの個人事業主は、クライアントとの業務委託契約書や請負契約書、仕事の依頼メールのコピーなどが証明書類として認められることがあります。

嘆願書を作ると入園しやすくなる?

保育園入園の際に「嘆願書を出すと有利になる」という話を聞いたことがあるかもしれません。嘆願書とは、「保育園に入園できないと仕事ができず、生活に支障をきたす」といった事情を記した書面です。

結論からいうと、嘆願書の内容が直接審査に影響する可能性は低いと考えられています。しかし、審査のプロセスは非公開であるため、その効果を完全に否定することもできません。

個人事業主が嘆願書を作成する場合は、感情的な訴えではなく、具体的な事実に基づいて記載することが重要です。たとえば、働く時間帯や曜日が不規則で、親族の支援が得られない具体的な理由、保育園に入れないことで発生する具体的な影響、過去の保育の実績などです。

認可外保育園なら就労義務はない

個人事業主としてネットショップを開業して、「就労状況申告書」などの準備が大変という場合や必ず保育園に預けたいという場合は、認可外保育園を視野に入れてもよいでしょう。認可外保育園とは認可保育園とは違い、就労義務がありません。したがって、会社員であろうと個人事業主であろうと関係ありませんし、仕事をしていなくても、誰でも対象となる子どもを入園させることが可能です。

しかし、認可外保育園にも定員数があり、空きのない場合は入園できませんので、空き状況については、直接保育園に問い合わせてみてください。

個人事業主が入園審査をパスするためのコツ

個人事業主は労働時間や収入の安定性が判断しにくく、会社員よりも保育園入園審査で不利になる可能性があります。

まず、就労時間を明確に記載することが重要です。安定的に長い時間働いていることを伝えることで、審査によい影響を与えられるかもしれません。

また、申請前から認可外保育園やベビーシッターなどを利用している実績があると、「保育の必要性」が客観的に示せます。

そして、個人事業の安定性を示すことも大切です。開業届を提出済みで定期的な収入があること、今後も継続的に仕事を受注する見込みがあることを示す資料を用意しましょう。

個人事業主が保育園を継続利用するためのコツ

保育園に入園できたあとも、継続して利用するにはいくつかのポイントがあります。個人事業主は就労状況の変化が起きやすく、とくに注意が必要です。

もっとも重要なことは、定期的な収入を維持することです。保育園は、年に一度以上「継続利用審査」をおこないます。その際に、個人事業主としての収入が著しく減少していたり、就労時間が短くなっていたりすると、保育園の継続利用が難しくなるかもしれません。お住まいの自治体の保育の認定基準を把握しておきましょう。

子どもの生活リズムや保育園のルールに合わせることも大切なポイントです。個人事業主は自由な時間で仕事を進めやすいですが、子どもの生活リズムを崩さないように意識してください。

また、お迎えの時間に間に合うように仕事のスケジュールを組みましょう。イレギュラー対応が発生してお迎えに送れそうな場合は、すぐに連絡を入れるなど保育園のルールを守りましょう。

子どもの病気やケガで保育園を休まなければならないときの体制をあらかじめ整えておくことも大切です。病児保育施設やオンライン診療ができる小児科などを調べておくといいでしょう。

なお、個人事業主であっても、就労状況が変わった場合はすみやかに保育園や自治体に報告することも重要です。

個人事業主の就労証明書を提出する準備

認可保育園の入園には、就労証明書の提出が必要です。個人事業主の場合、就労証明書は自分自身で作成する必要があり、事業内容、就労日数、就労時間、収入の見込みなどを具体的に記入します。

会社員であれば勤務先が証明してくれますが、個人事業主の場合は自分自身でその就労実態を証明する必要があり、その「信頼性」が選考結果を大きく左右します。

「なぜ保育園の利用が不可欠なのか」を家庭の状況と関連付けて具体的に記述する、客観的な証拠となる添付書類で信頼性を補強する、第三者の証明や公的な押印を活用するといったことを意識して作成しましょう。

2024年4月申込分から、就労証明書の様式が全国で統一されました。こども家庭庁のサイトでオンラインでもダウンロードが可能です。

自治体によっては、就労証明書に個人事業の屋号が入った角印や代表者印の押印を求められる場合があります。

就労証明書に添付する書類として、過去数カ月の収支がわかる帳簿や、取引先との契約書、請求書のコピーなども用意しておくとよいでしょう。

税理士などの第三者による証明が必要な場合もあるため、各自治体ホームページなど確認をしておくと安心できます。

参考:こども家庭庁「別添 就労証明書(標準的な様式)(令和6年7月19日付け)」(2025年5月)

収入がなくても入園可能か

「収入がない個人事業主でも保育園に入園できるのか」という疑問をもつ方もいるでしょう。結論からいえば、直近の収入がない場合でも、保育園への入園は可能です。ただし、入園審査において、仕事をしていないと判断され点数制における点数が低くなる可能性があります。

開業したばかりで収入がない個人事業主は、今後の収入見込みや事業計画を具体的に示すことが重要です。開業届や事業計画書、受注予定の契約書などで、今後の就労実態を証明できます。

個人事業主1年目で、その前に会社員として働いていた実績がある場合は、その経歴や収入を証明する書類もあわせて提出するのも方法のひとつです。。

また、収入がなくても、個人事業として実際に仕事に取り組んでいる実態を示すことが大切です。具体的な活動を証明できる資料があれば添付しましょう。

そのほか、認可外保育園やベビーシッターの利用実績を伝えることで「子どもを預けて仕事をする必要がある」ことの証明になります。

無収入の状態が長期間続く場合は、副業や短期の仕事を受けるなど、少額でも収入を得るようにしましょう。

まとめ

今回は、個人事業主として開業届を出せば、保育園の利用可能かどうかを解説しました。

個人事業主でも保育園利用は可能です!しかし、自治体によって扱いはさまざまです。保育園の空き状況によっては、会社員の方同様、入園できるかどうかはそのほかの調整指数によって変わってくるかと思います。

保育園に預けたいと考える方は、就労状況を証明するためにも、開業届を出したり、細かく帳簿をつけたりするなど、準備をしてみてくださいね。

キーワード

この記事を共有する

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)